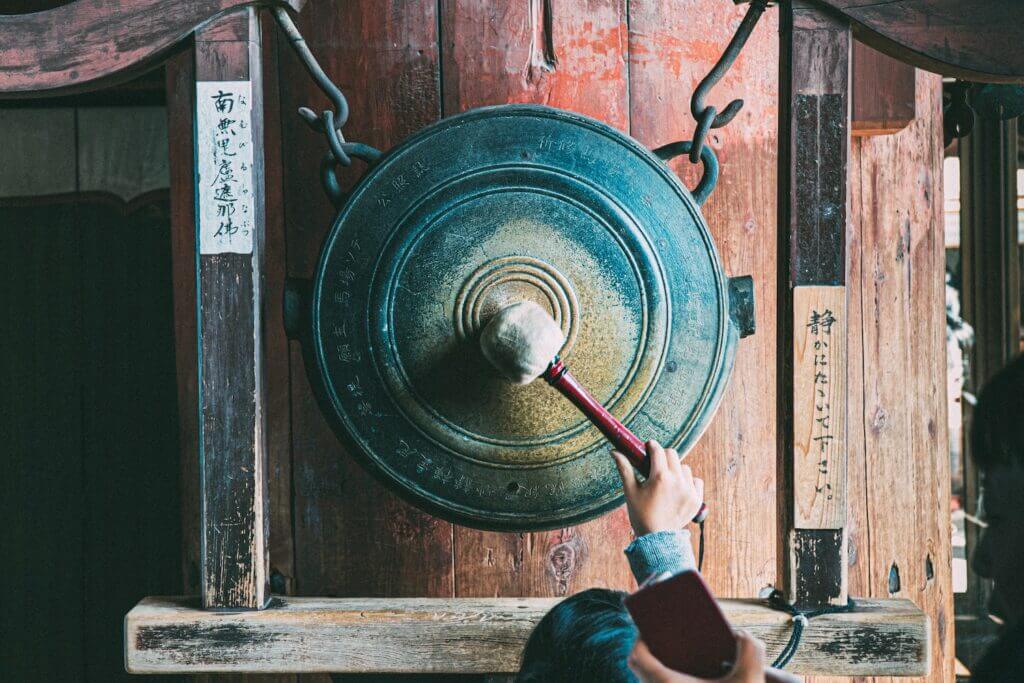

Gong-Arten – welcher Gong ist der richtige für mich?

Gongs unterscheiden sich in Form, Größe und eingesetzten Materialien. Unser Ratgeber soll dir helfen die verschiedenen Gong-Arten und ihre Einsatzgebiete kennenzulernen und den passenden Gong für dich und deine Bedürfnisse zu finden.